新型コロナウィルスのワクチン接種を受けた人が周りに増えてきました。

年内にはかなりの数の人がワクチン接種を終えて、感染者数も減っていればいいなと思いますが、一旦、こうなってしまうと元の生活に戻れるのかなと不安を感じるものです。

この先、何が起こるか分かりませんし、万一の時に備えておくことは自分や家族を守るためにも必要なことだと思います。

特に、収入源を確保しておくことは、豊かな生活を送る上で欠かせません。

ところが、収入源が一つの会社のみだと、リストラされたり、その会社が嫌になった時に大変困ってしまいます。

仮に、現在の勤務先を何かしらの理由で辞めることになったとしても、他に収入源があればしばらくは暮らせるでしょうし、現職より稼げるものだったりします。

そうした収入源を確保するのに、不労所得として収入を得られるのが、「アパート・マンション経営」です。

アパート・マンション経営は、専門的な知識がなくても、専門業者に委託して管理・運営してもらえば、自分自身が働かなくても収入を得ることが可能です。

ただし、アパート・マンション経営についてきちんと勉強した上で、信頼できる建設会社と管理会社を選ぶことが、アパート・マンション経営の成否を分けることになるでしょう。

当ブログでは、現役でアパート・マンション関連会社にて勤務する筆者が、初めての方向けにアパート・マンション経営の留意すべきポイントをテーマ別に執筆して参ります。

1.建築予定地の「地域」を知る

前回の記事では、建築予定地となる土地の周辺調査のポイントを解説しました。

今回の記事では、「地域調査」にフォーカスして、以下のチェックリストをベースに、調査のポイントを解説します。

地域調査は、エリア調査や市場調査とも言い換えることができ、アパート・マンション建設をするにあたって、その計画地の地域にどのような人や企業、施設があって、どのようなニーズが見込める地域であるかを調査することを目的とします。

また、建物計画を立てる前に、都市計画区域や、用途地域を確認しておくと、その計画地でできることと、できないことも明確になってくるので、土地の購入から検討している方はチェックしておくべき項目です。

地域調査については、以下のチェックリストをベースに、調査のポイントを解説します。

【地域調査チェックリスト】

| ▢ | 人口及び世帯数 |

| ▢ | 企業数 |

| ▢ | 教育施設数 |

| ▢ | 医療・福祉施設 |

| ▢ | 入居者層 |

| ▢ | 都市計画区域内外の区分 |

| ▢ | 用途地域 |

a.人口・世帯数

「人口・世帯数」については、総務省HPの市区町村別の人口及び世帯数等や県別の人口動向調査結果、統計年鑑等を閲覧すれば分かります。

「市町村 人口」で検索するといろいろ出てきます。

アパート・マンションを建てようとする地域は、人口が多い地域なのか、減少している地域なのか、流入は見込めるのかを押さえておくことがポイントです。

今後、入居者が見込めず、人口も少なく人気もない地域にアパート・マンションを建てても、運営は難しいと思います。

将来的に見て、計画地に人が集まる要素がどれほどあるのかを計る一つの指標として、人口や世帯数を把握しておきましょう。

b.企業数

「企業数」については、県別の事業所の統計年鑑や中小企業庁の中小企業の企業数・事業所数等を閲覧すれば分かります。

企業の従業員の住まいとして、アパート・マンションのニーズを見込めるかどうかがポイントです。

企業で借上げてくれる場合もあるので、計画地の地域に企業数がどれほどあるのかチェックしてみましょう。

c.教育施設数

「教育施設数」についても、県別の統計年鑑にて調べることができます。

ファミリー層にとっては、お子様の幼稚園や小学校、中学校等の教育施設の数や立地は、住まいを決める上で欠かせないポイントです。

d.医療・福祉施設数

「医療・福祉施設」については、計画地の市町村の「医療機関一覧」や「社会福祉施設等一覧」を検索すればいろいろ出てきます。

住まいの近くに医療機関や福祉施設があると、何かあった時でも安心ですよね。

e.入居者層

「入居者層」については、ネットで確認できるのは、「現在、募集中のお部屋」です。

計画地の入居者ニーズ(単身者向け・新婚さんやカップル向け・家族向け等)を調べようとするのであれば、アパート・マンションの仲介業者や不動産屋の店舗に足を運んで聞くと教えてもらえるかもしれませんが、情報収集目的のみでは難しいかなと思います。

先々、アパート・マンション建設を計画していることを伝えた上で入居者層を尋ねるのであれば、教えてくれるかもしれませんので、うまく聞き出せるのであればやってみるのもいいでしょう。

ただし、その計画地にアパート・マンションを建てて、後の管理も引き受けてくれるアパート・マンション業者の営業担当者に聞いた方が、長く運営していく上で最適な入居者層を教えてくれるでしょうし、入居者層に合った間取りも提案してくれます。

入居者層については、アパート・マンション専門業者の何社かに相談してみて、その地域に合った入居者層と間取りを掴むといいでしょう。

2.建築予定地の「都市計画」を知る

a.都市計画区域内外の区分

「都市計画区域の区分」について、都市計画区域というのは、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として都道府県が指定する区域のことです。

都市計画区域内で建設行為や開発行為を行うには、都市計画法という法律に定められた内容を守らなければなりません。

都市計画区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」「非線引き区域」に分けられます。

「市街化区域」は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことで、積極的に住宅や店舗等を建てることを促進されている区域になります。

一方で、「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域のことで、自然環境を保つことが目的になっている等の理由により、新たに住宅や店舗等を建てたり、増改築、リノベーションをすることを極力抑えようとする区域となります。

よって、市街化調整区域では、いろいろな制限を受けてしまうのと、公共下水道や電気、ガス管等のインフラ整備が整ってなく、他所から引き込もうとすると、工事費用が実費になってしまいます。

「非線引き区域」というのは、「都市計画区域」内の「市街化区域」と「市街化調整区域」以外の区域のことで、「区域区分が定められていない都市計画区域」と位置付けられています。

大都市でも中都市でもなく、地方の小都市で自然と住居が混在しているような区域では、市街化区域と市街化調整区域の線引きをするのが難しく、区域区分が定められていない「非線引き区域」があるのです。

非線引き区域は、土地利用に関する規制が市街化区域より緩やかで、開発許可の規制も緩やかです。

よって、住宅は勿論のこと、工場や倉庫などの大型建築物も建てやすいのがメリットです。

一方で、規制が緩いために、様々な建築物が建ってしまい、中には周辺住民にとって迷惑な建物ができてしまうことがあります。

また、非線引き区域では、公共下水道や電気、ガス管等のインフラが整備されていないことが多々あります。

アパート・マンションを建てようとしている計画地が、市街化区域内、市街化調整区域内、非線引き区域内のどれに該当するのかを確認して、建築するにあたっての規制等を知っておくと、先々の計画も立てやすくなるでしょう。

b.用途地域

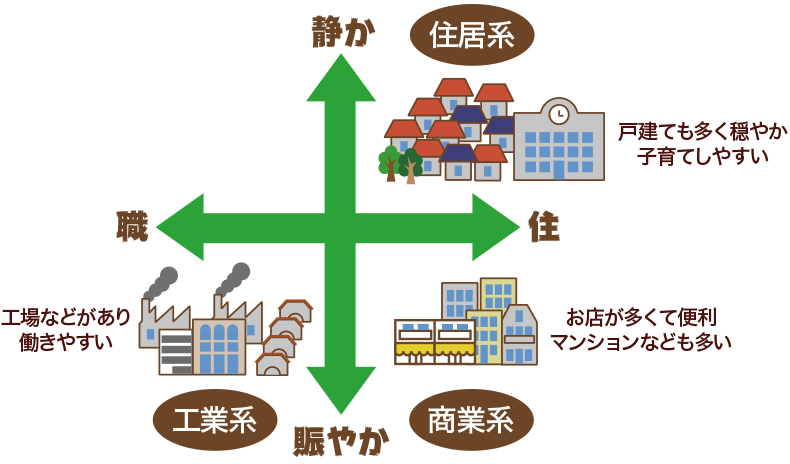

都市計画では、都市を住宅地、商業地、工業地など13の種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。

用途地域は全ての土地に定められるのではなく、都市計画法により都市の環境保全や利便の増進のために「市街化区域」と「非線引き区域」「準都市計画区域」が対象となります。

※準都市計画区域・・・都道府県が指定する区域で、都市計画区域外の区域のうち、無秩序な開発や建築等をそのまま放置すれば、将来、都市としての整備・開発・保全に問題が生じると認めた区域のこと

用途地域を定めることにより、好き勝手に建築物を建てることができなくなり、用途に応じた建物が区分ごとに建つので、住みやすい街が形成されるようになります。

先述したように、用途地域は13種類に区分され、建物の用途を定めている他、建物の高さや規模等を制限しています。

第一種低層住居専用地域

低層住宅のための地域で、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

絶対高さ制限(高さが10mもしくは12m)があるため、マンションも3階建てくらいまで建てることはできます。

第二種低層住居専用地域

低層住宅のための地域で、小中学校などのほか、床面積150㎡までの2階建以下の店舗、飲食店、コンビニなどが建てられます。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅のための地域で、低層住居専用地域に建てることのできる用途に加え、病院や大学、高等専門学校、専修学校等が建てられます。

また、業種により2階以下で床面積500㎡以下の店舗や飲食店、スーパーマーケットも建てられます。

第二種中高層住居専用地域

中高層住宅のための地域で、病院、大学などのほか、2階以下で1,500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

第一種住居地域

住居の環境を守るための地域です。

3,000㎡までの店舗や事務所、ホテル、旅館や、ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場などスポーツ施設も建てられます。

第二種住居地域

住居の環境を守るための地域で、大規模な店舗、事務所、ホテルの他、マージャン店、パチンコ店、カラオケボックス等も建てられます。

準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

3階以上または床面積300㎡より大きな自動車車庫、床面積150㎡以下の自動車修理工場、床面積200㎡より小さな劇場・映画館、営業用倉庫なども認められる地域です。

田園住居地域

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域。

田園住居地域では床面積500㎡以下であれば、農産物直売所や農家レストランなど農業の利便増進に必要な店舗・飲食店を建てることが可能です。

近隣商業地域

近隣住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業地域です。

住宅や店舗のほかに150㎡までの小規模の工場も建てられます。

商業地域

主として店舗、事務所、商業などの利便を増進するための地域。

一定の工場などを除いて、ほとんどの用途の建築物を建てることができますが、基本的には住環境が重視されることのない地域です。

準工業地域

主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域で、軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。

商業地域と並んで用途の幅が広く、ほとんどの建築物を建てることができます。

工業地域

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、公害の発生のおそれが大きい業種も含めてどんな工場でも建てられる地域です。

住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、公害の発生のおそれが大きい業種も含めてどんな工場でも建てられる地域です。

工業地としての土地活用を妨げるような用途の建築が原則禁止されているので、住宅や店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

アパート・マンションを建てる計画地が13種類の用途地域のどれに該当するのかを確認して、アパート・マンションが建設できるのか、建てるにあたっての規制があるのかを知っておくと、先々の計画も立てやすくなるでしょう。

以上、建築予定地の地域調査のポイントについて解説しました。

いきなり自分で地域調査を行うのはハードルが高すぎるので、まずは専門業者様に相談するといいでしょう。

「タウンライフ土地活用」いう土地の最適な活用方法を一括提案してくれるサービスを利用すれば、貴方様に合った土地活用プランや建築費用の御見積、収支計画書、活用地周辺の市場調査書を手にすることができます。

まだ土地活用を考えはじめたばかりの方も、無料でご相談&資料請求をしていただけるので、「タウンライフ土地活用」のサービスを利用してみて、まずはいろいろな提案をしてもらって、プロのアドバイスも受けて、自ら勉強もすれば、きっと良い方向に向かっていくはずです。

\ 全国200社以上の優良企業が登録 /

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

ブログランキングに参加しているので、良かったら応援をよろしくお願いいたします。

にほんブログ村

コメント